Stagioni a confronto: il riscaldamento in autunno

Stagioni a confronto: il riscaldamento in autunno

Mettendo a confronto le due stagioni estreme dell'anno, avevo posto l’attenzione sul fatto che su scala secolare l’inverno si era scaldato di più rispetto all’estate, dato ovviamente medio italiano.

Mettendo a confronto le due stagioni estreme dell'anno, avevo posto l’attenzione sul fatto che su scala secolare l’inverno si era scaldato di più rispetto all’estate, dato ovviamente medio italiano.

In generale, invece, la stagione che si è scaldata di meno è stato l’autunno: dati proposti dal Centro Geofisico di Varese, dall’Osservatorio di Moncalieri (cortesia di Nimbus) e pure dal mio lavoro di Laurea hanno infatti mostrato questa teoria.

In questo articolo cercherò brevemente di spiegarne il motivo.

L’autunno è la stagione dove regna (o dovrebbe regnare!) il regime atlantico, composto da lunghi periodi perturbati e grigie giornate di pioggia. Di seguito alcune considerazioni:

1) Questo tipo di tempo è mite e con scarse escursioni termiche giornaliere

2) l’oceano atlantico ha subito un riscaldamento molto meno marcato rispetto alle terre emerse (infatti non è antropizzato!)

3) l’autunno è una stagione scarsamente stabile, pertanto le lunghe fasi anticicloniche sono assai rare (l’esempio del 2015 è stato veramente eccezionale)

4) al tempo stesso le ondate di gelo non sono quasi mai state presenti, infatti le prime timide gelate sono state spesso a fine novembre (sono occorse anche in ottobre, ma pochissime volte in un secolo).

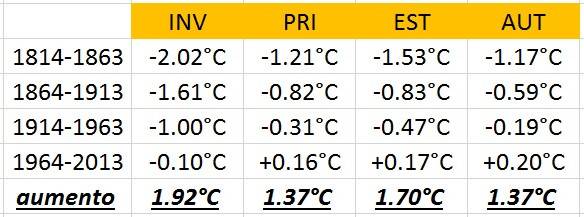

Dalla mia ricostruzione climatica ho potuto analizzare l’aumento medio secolare del punto di griglia: con un Confidence Level > 99% (dato tecnico statistico), il cuore della Pianura Padana ha subito il riscaldamento mostrato in figura, dove ho suddiviso in cinquantenni il periodo considerato (1864-2013) e successivamente calcolato la media di ogni cinquantennio per tutte le stagioni secondo la anomalia 1981-2010. A titolo di esempio il periodo 1914-1963 in PRIMAVERA ha registrato un’anomalia di -0.31°C rispetto alle PRIMAVERE del periodo 1981-2010.

Infine ho calcolato il divario termico tra il cinquantennio più freddo (1814-1863) e quello più caldo (1964-2013) per OGNI stagione, col risultato espresso in grassetto.Come si vede dalla tabella (e anche da un mio precedente articolo), la stagione che si è scaldata di più è stato l’INVERNO, dato confermato sia cinquantennio per cinquantennio, sia secolo per secolo. Al secondo posto c’è l’estate e molto più staccate ci sono le stagioni intermedie, ovvero primavera e autunno.

È utile notare come ci sia OLTRE MEZZO GRADO tra le anomalie semisecolari dell’inverno e quelle dell’autunno, un valore veramente notevole! Inoltre si può vede come gli inverni della prima metà del’800 fossero molto più rigidi di tutte le altre stagioni, rapportate ovviamente alle anomalie attuali, mentre gli autunni erano anche all’epoca discretamente miti. Infine notare come l’autunno sia sempre stata la stagione con le anomalie meno marcate rispetto a oggi, in qualunque cinquantennio.

Davide Santini