UNA RIFLESSIONE SULLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE DI QUESTI GIORNI

UNA RIFLESSIONE SULLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE DI QUESTI GIORNI

Care lettrici e cari lettori, ricordate cosa avevo scritto in uno dei miei ultimi interventi? Alla vigilia del primo peggioramento risalente a una settimana fa, che ha poi aperto la porta atlantica e ha di fatto debellato il dominio anticiclonico, dissi che etichettare sempre con il termine «maltempo» l’arrivo di una perturbazione era un modo per considerare le precipitazioni con accezione negativa quando invece sarebbe più corretto contestualizzare gli eventi atmosferici in base alle condizioni ambientali da cui si parte. Venivamo da una lunga fase anticiclonica che aveva determinato, in particolar modo sulla Pianura Padana, l’accumulo di sostanze inquinanti nei bassi strati e di conseguenza la pioggia e una ventilazione sostenuta erano gli unici mezzi che avevamo a disposizione per ripulire l’aria dalla elevata concentrazione di particolato: l’arrivo di una perturbazione era proprio quello di cui avevamo bisogno non solo per uscire da una sorta di «camera a gas», ma anche per bagnare quelle regioni in cui non pioveva da troppo, troppo tempo.

Care lettrici e cari lettori, ricordate cosa avevo scritto in uno dei miei ultimi interventi? Alla vigilia del primo peggioramento risalente a una settimana fa, che ha poi aperto la porta atlantica e ha di fatto debellato il dominio anticiclonico, dissi che etichettare sempre con il termine «maltempo» l’arrivo di una perturbazione era un modo per considerare le precipitazioni con accezione negativa quando invece sarebbe più corretto contestualizzare gli eventi atmosferici in base alle condizioni ambientali da cui si parte. Venivamo da una lunga fase anticiclonica che aveva determinato, in particolar modo sulla Pianura Padana, l’accumulo di sostanze inquinanti nei bassi strati e di conseguenza la pioggia e una ventilazione sostenuta erano gli unici mezzi che avevamo a disposizione per ripulire l’aria dalla elevata concentrazione di particolato: l’arrivo di una perturbazione era proprio quello di cui avevamo bisogno non solo per uscire da una sorta di «camera a gas», ma anche per bagnare quelle regioni in cui non pioveva da troppo, troppo tempo.

In alcune aree dell’Italia, come per esempio in Veneto, è bastata però appena una settimana per passare dal considerare questa fase perturbata come un miglioramento del precedente stato del tempo al legarla al «maltempo» per gli impatti che ha avuto sul territorio: su questa regione, su quasi tutto il Nord e su parte della Toscana, la pioggia caduta è stata anche molto abbondante e in alcuni casi eccezionale per il periodo a causa di una persistente circolazione di aria umida e instabile che, come abbiamo detto più volte nelle nostre analisi, è rimasta bloccata sull’Italia. Non è una novità perché, come sappiamo, c'è sempre uno stallo barico a costruire gli eccessi fino a estremizzarli, sia quando siamo interessati da un promontorio e sia quando c’è di mezzo una saccatura. Se poi lo stato ambientale in cui si inserisce la figura di blocco è alterato dal punto di vista termico perché in questo inverno ormai finito – ma in realtà mai nato – il marcato surplus di calore e di energia è stato il denominatore comune a tutta la stagione, allora l’intreccio di particolari fattori contribuisce a rendere più probabili proprio questi eccessi.

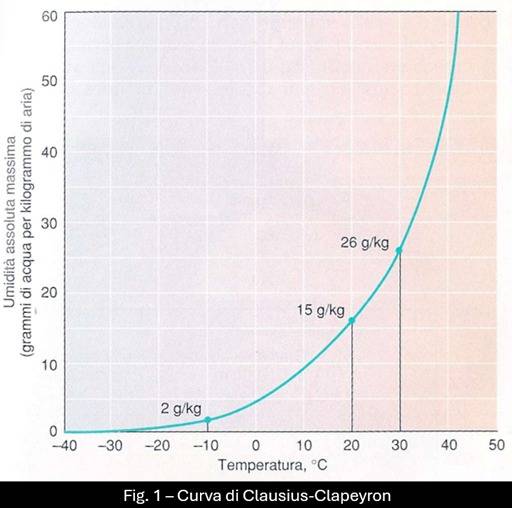

Ce ne possiamo rendere conto, per esempio, osservando come la modellistica numerica aveva marcatamente evidenziato la pesante anomalia pluviometrica che abbiamo poi registrato, tanto che per più di una volta abbiamo sottolineato come le perturbazioni in arrivo avessero connotati più autunnali che invernali. Per quale motivo? Perché l’autunno è la stagione in cui inizia il rilascio del calore accumulato durante l’estate e dove c’è calore e umidità l’atmosfera si trova nelle condizioni di contenere più vapore acqueo che è la materia prima per formare nubi e precipitazioni: a tal proposito, la curva di Clausius-Clapeyron ben approssima il comportamento di una massa d’aria che può contenere sempre più grammi di vapore acqueo per chilogrammo di aria secca man mano che aumenta la sua temperatura (fig. 1).

Ecco, la dinamica atmosferica che abbiamo sperimentato nell’ultima settimana è proprio una dimostrazione di questa legge perché le condizioni meteorologiche che si sono venute a determinare sulla nostra penisola si sono rivelate un intreccio perfetto tra un esasperato contenuto di vapore acqueo presente all’interno della colonna troposferica e un altrettanto anomalo stato termico del sistema.

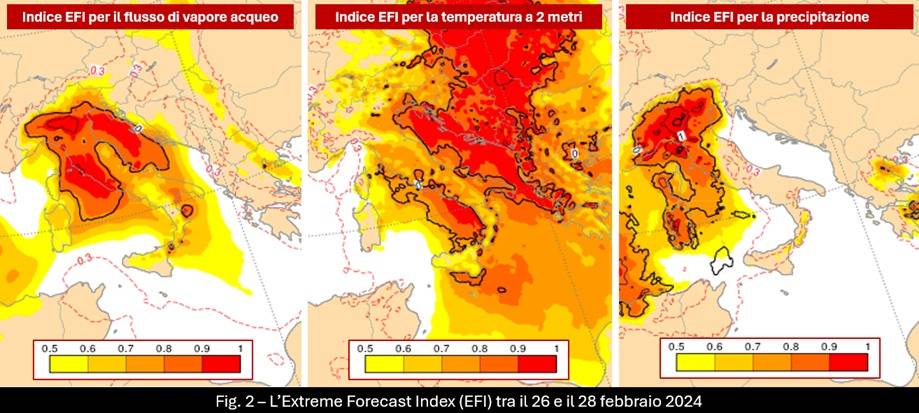

Guardando infatti la previsione relativa all’indice EFI – acronimo di Extreme Forecast Index – si può osservare come tra il 26 e il 28 febbraio fosse in azione sull’Italia un trasporto umido marcatamente anomalo per il periodo: valori dell’indice superiori al valore di 0.8 indicano infatti una situazione davvero inconsueta che rasenta l’eccezionalità nel momento in cui lo stesso indice uguaglia l’unità (fig. 2, a sinistra). Di pari passo, ci siamo trovati anche in uno stato termico caratterizzato da valori ben oltre le medie climatologiche del periodo perché anche per la temperatura prossima al suolo abbiamo riscontrato la stessa intensità dell’EFI, superiore a 0.7 su un intervallo di tre giorni (fig. 2, al centro). In poche parole, ci siamo trovati in uno stato in cui la nostra atmosfera ha attraversato una fase caratterizzata da un eccesso di contenuto di calore unito a un eccesso di contenuto di vapore acqueo, cioè in una situazione che si trova agli antipodi rispetto a quella che mi dovrei aspettare a febbraio perché in questo mese il calore dovrebbe essere ormai tutto dissipato o, al massimo, ridotto ai minimi termini.

L'intreccio di questi due fattori «esasperati» in una giostra ciclonica, che per sua natura converte l’energia in fenomeni meteorologici, ha di fatto contribuito a formare precipitazioni fuori dal comune e in certi casi eccezionali, come è testimoniato dal medesimo EFI applicato a questa grandezza atmosferica: anche in questo caso, il valore dell’indice prossimo all’unità sulle regioni settentrionali e sull’arco alpino testimonia il peso a tratti estremo che ha avuto l’apporto di pioggia e neve, ma a quote in genere medio-alte. (fig. 2, a destra). Questo comportamento dello stato del tempo è una diretta conseguenza della perdita della variabilità meteorologica che dovrebbe caratterizzare le nostre latitudini e che invece si è andata spegnendo: perdere la variabilità vuol dire veder aumentare la probabilità che gli scenari più estremi diventino più frequenti e che si possa quindi passare da uno stato estremo all’altro con maggiore facilità.

|

Ricordo a tutti i nostri lettori che, su facebook, potete trovarmi anche alla pagina di Meteorologia Andrea Corigliano a questo link. Grazie e buona lettura!

Per le classiche previsioni del tempo, vai al meteo per oggi, domani, oppure al METEO SETTIMANALE » Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica.

Andrea Corigliano, fisico dell'atmosfera